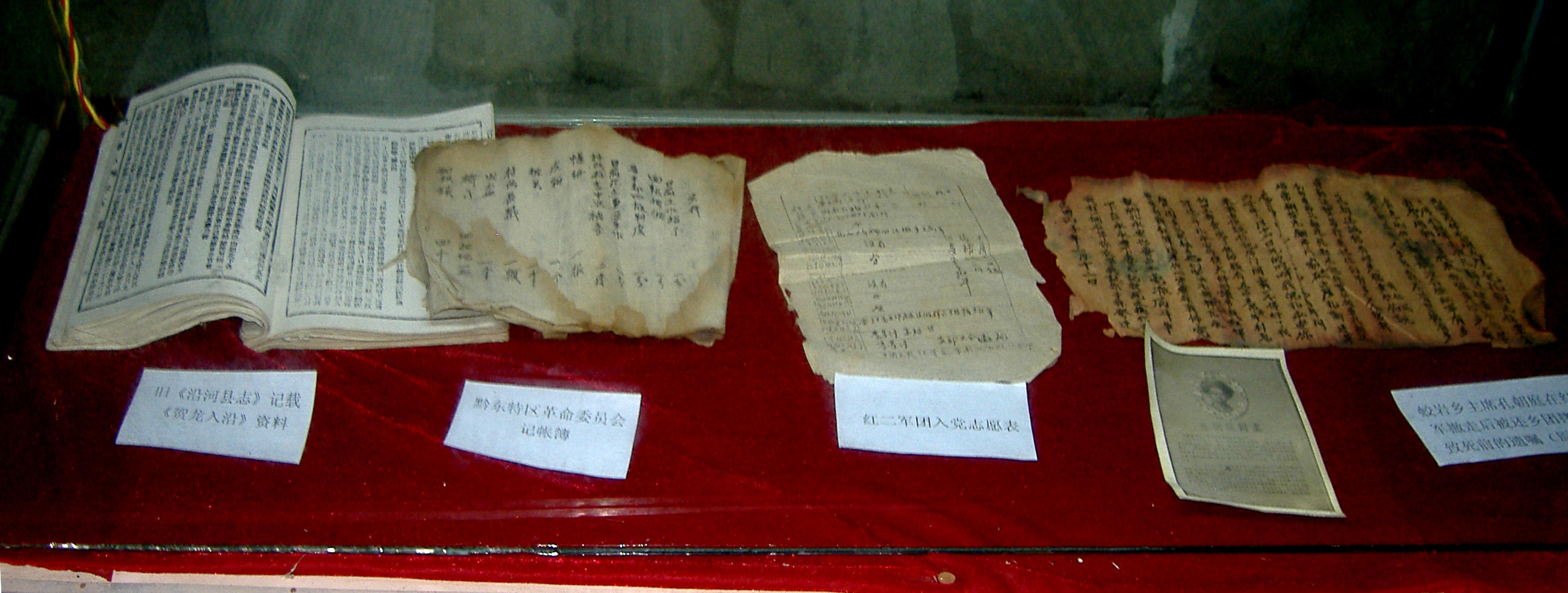

黔东特区革命委员会旧址收藏

- 省/市/区

- 贵州省/ 铜仁地区/ 沿河县

- 利用时间

- 29983.0

- 历史情况说明

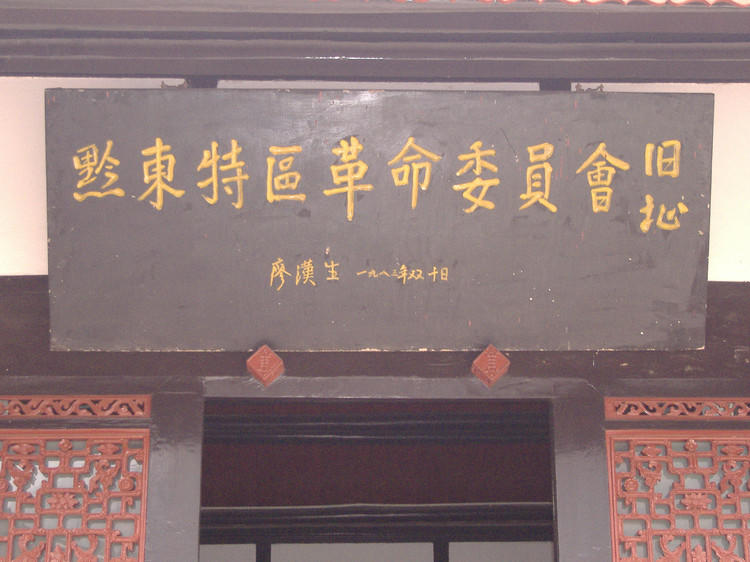

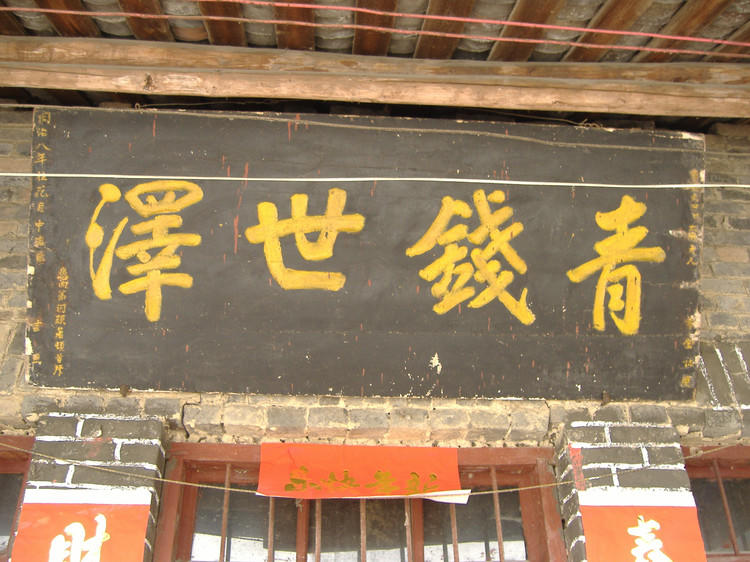

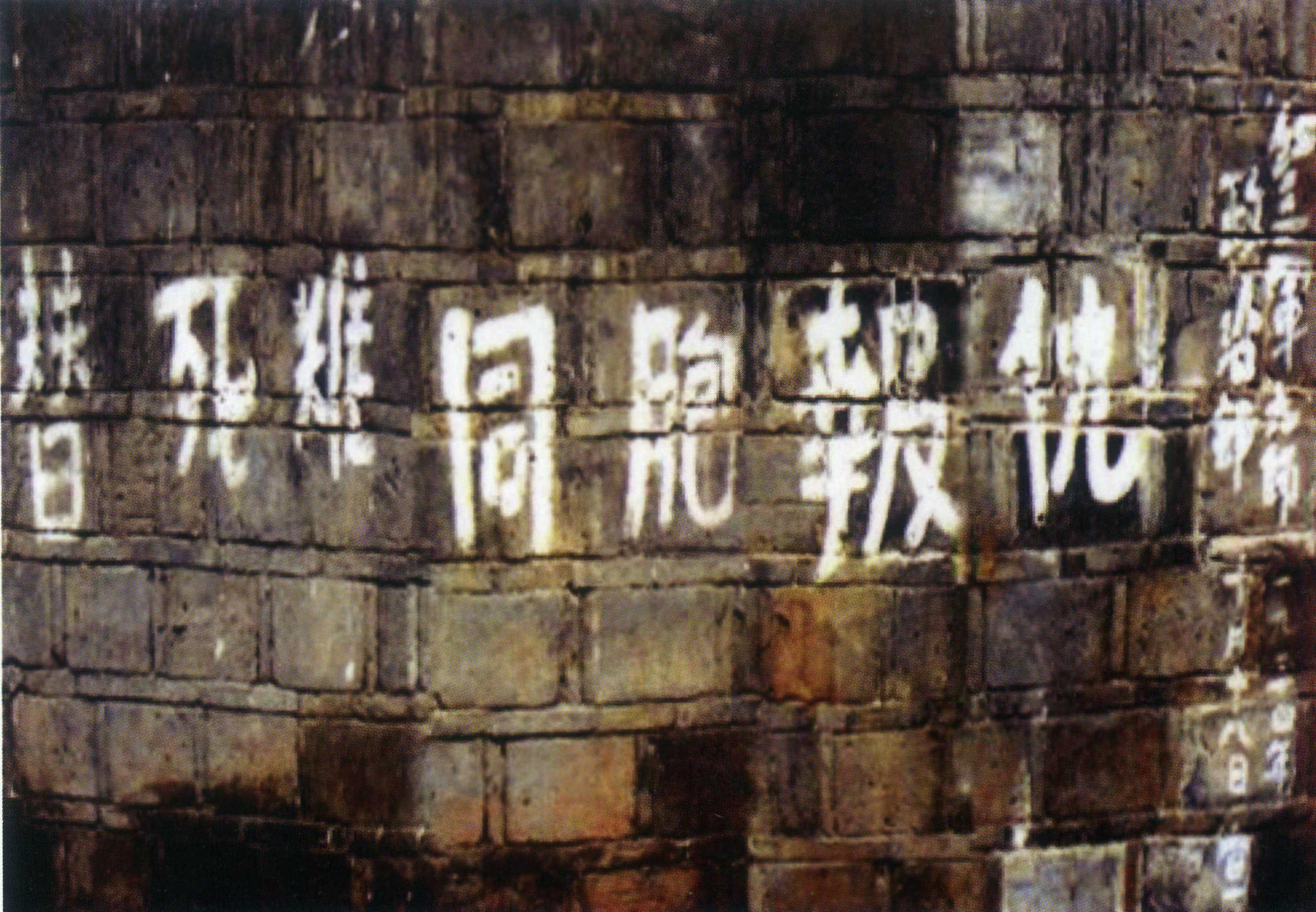

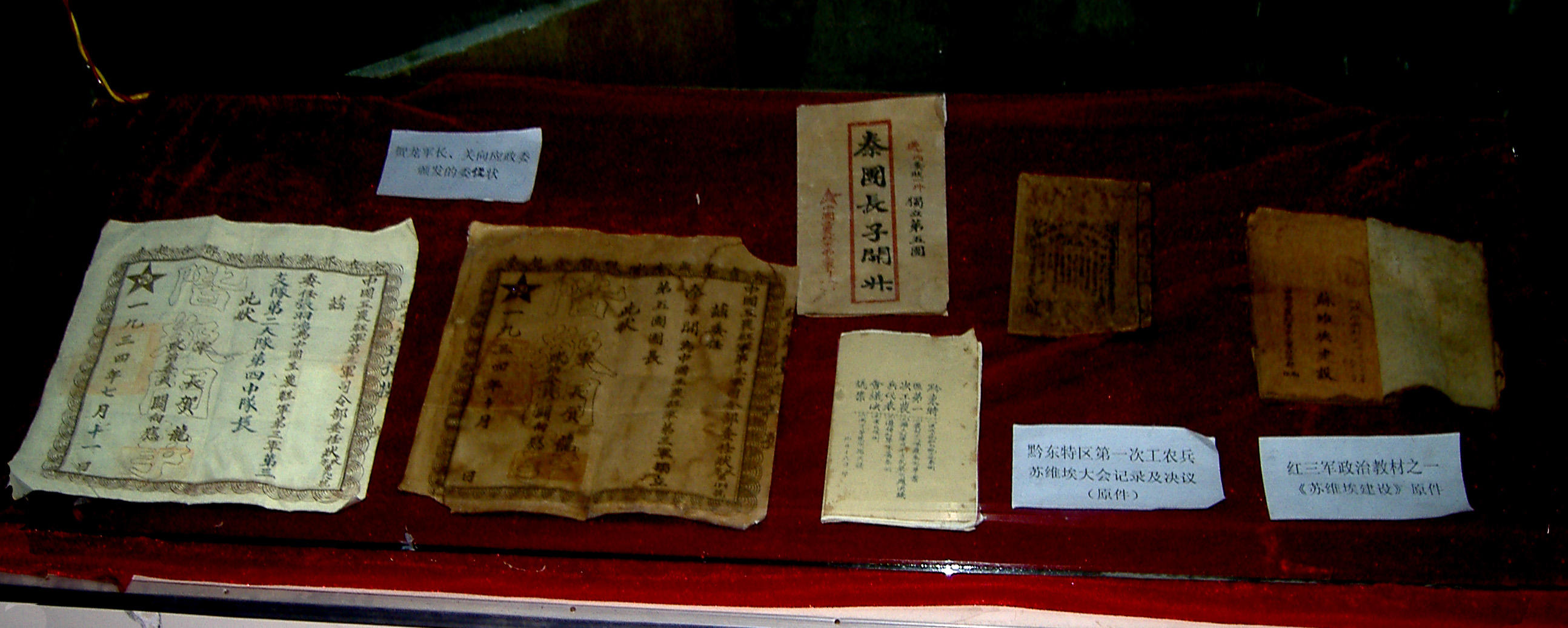

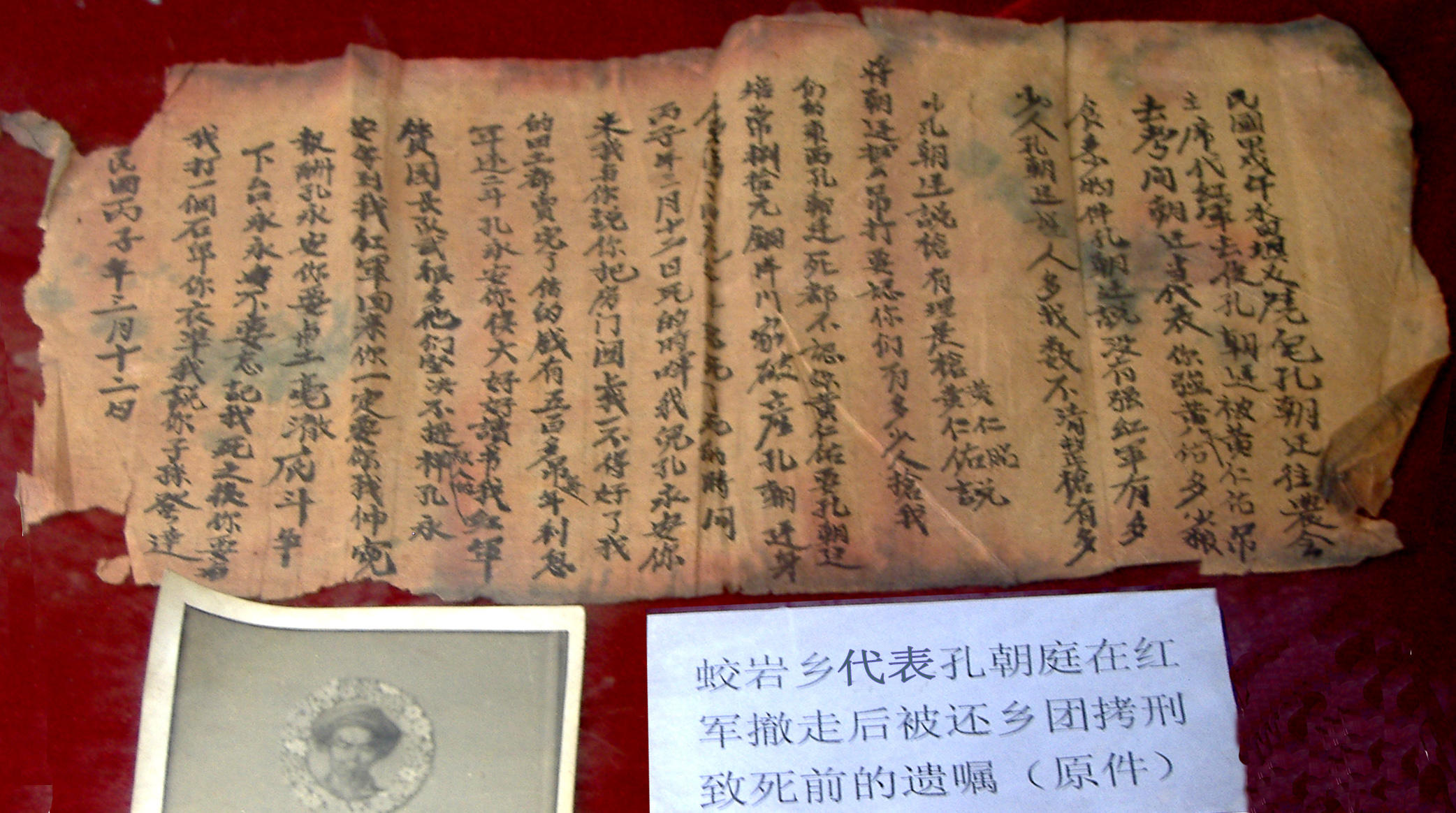

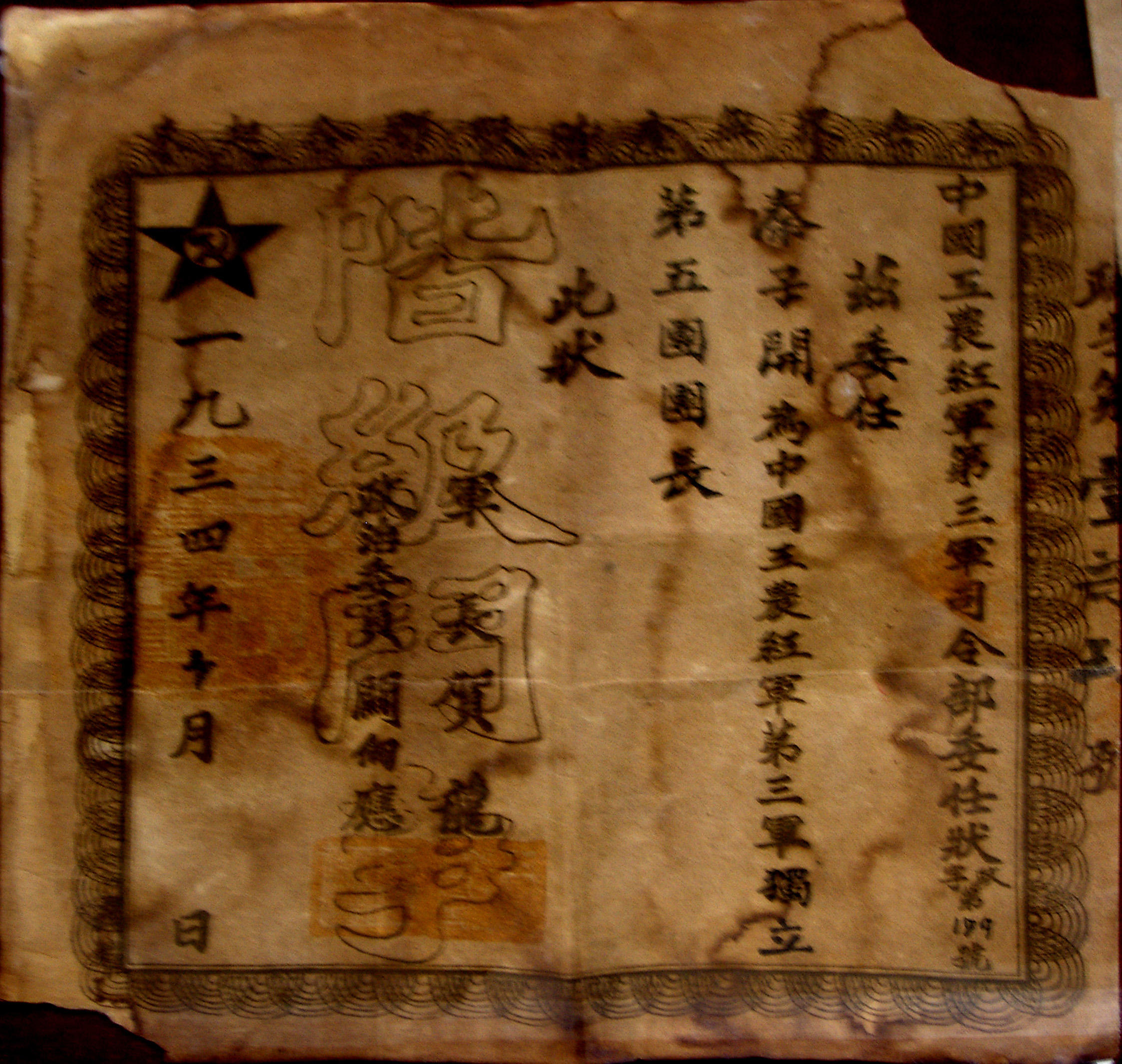

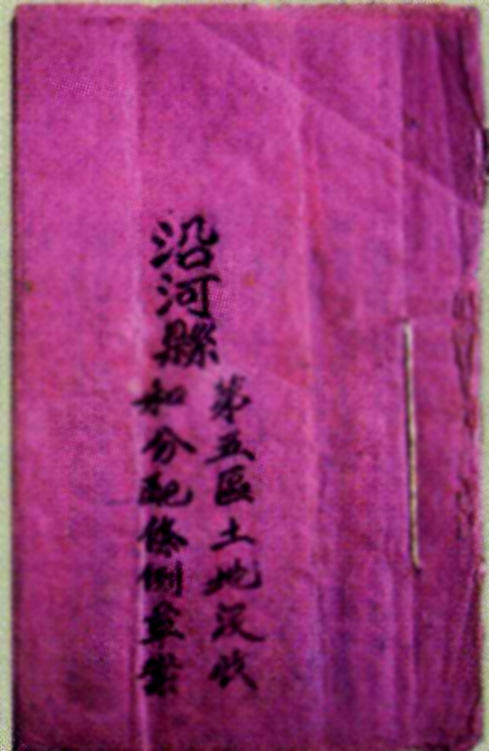

- 位于沿河土家族自治县谯家镇白石溪土地湾,距县城约45公里,占地1200余半方米。旧址后依群山,前临碧溪,是清同治八年(公元1869年)由举人田太俞所建的木质结构平房,后其子孙世袭居... 位于沿河土家族自治县谯家镇白石溪土地湾,距县城约45公里,占地1200余半方米。旧址后依群山,前临碧溪,是清同治八年(公元1869年)由举人田太俞所建的木质结构平房,后其子孙世袭居住。砖木结构,有正房7间,正房两边是厢房,前有朝门,形似撮箕。前为左右八字龙门。屋顶盖青瓦,屋脊用青瓦堆砌,正中垒一大“囍”字,两侧立塑飞鸽。正房前壁为木雕花窗,花草禽兽图案栩栩如生,石阶为细钻青石。正房上方挂着黑底金字的址名匾额“黔东特区革命委员会旧址”,是原红三军第九师政委廖汉生所题写。旧址周围从东至西1000米,南至北2500米,分布红军主要直属机关旧址9处。主要有红军干部培训所,黔东特区革命委员会直属警卫连,红军医院,红军枪械所等。 黔东特区革命委员会,又称黔东省政府或黔东联县政府,1934年7月21日由黔东特区第一次工农兵苏维埃代表大会选举产生,有委员80人,常务委员32人,主席孙秀亮,副主席秦育青、陈正国,土地部长田兴才、王顺邦,军事部长汤福林、张均望,经济部长李芝兰,政治保卫部长罗享举、黎光富。 1934年7月21日至22日,由湘鄂川黔革命军事委员会的组织,在沿河县内铅厂坝张家祠堂召开黔东特区第一次工农兵苏维埃代表大会,有来自沿河、印江、德江等县选出的代表及红军代表135人参加,大会选举产生了黔东特区革命委员会。旧址是黔东特区革命委员会机关和红三军机关驻地。到9月上旬,辖17个区革命委员会(或区政府),约100个乡苏维埃政府,辖区包括今沿河、印江、德江、松桃、酉阳、秀山等县毗邻地区,纵横100余公里,人口10多万。 1956年8月24日,省人民政府将旧址公布为省级重点文物保护单位,并竖立保护标牌。70年代,房屋渐被损坏,左厢房和朝门被拆。1980年2月,省文化厅拨专款进行维修。1982年2月,省人民政府再次将旧址公布为省级重点文物保护单位。1983年10月10日,全国人大副委员长廖汉生为旧址题字。1986年7月,在纪念中国工农红军长征胜利50周年之际,县人民政府在土地湾召开庆祝大会,将题字制成黑底金字匾额挂在旧址正房上方。同年,老红军、原南京军区炮兵司令副政委、中国作协委员陈靖在“重走长征路”时途经土地湾,参观黔东特区革命委员会旧址时,赋诗一首:“当年贺龙渡乌江,天昏地暗路漫长;土地湾树镰锤愿,黔东大地遍曙光。” 2003年沿河县委、政府与原主人协商,由政府付给一定资金对其进行异地安置,以建立专用的革命纪念馆。原主人深明人义,慷慨将这一宝宅献给国家。沿河县政府在省政府的帮助下,拨出专款进行全面维修,再现了黔尔苏维埃运动指挥部当年的风采,还设置了黔东特区革命委员会陈列窒办公室,明确专人管理。2004年10月,在纪念红三军创建黔东特区革命根据地70周年之际,贺龙、贺炳炎、段苏权等老红军后代及建在的十多位老红军前来参观。2006年5月25日,国务院公布为全国重点文物保护单位(国发[2006]19号《国务院关于核定并公布第六批全国重点文物保护单位的通知》)。 展开

- 保护级别

- 国家级文物保护单位

- 使用单位

- 黔东特区革命委员会旧址纪念馆

- 遗址用途

- 开放参观

- 隶属部门

- 文广局

- 结论

- 调查情况属实。

- 经费来源

- 财政全额拨款

- 地址

- 贵州省沿河土家族自治县谯家镇白石溪土地湾

- 类型

- 革命遗址

- 面积

- 建筑占地面积1200平方米,保护范围面积2500平方米

- 类别

- 重要党史事件和重要机构旧址

- 人为损毁原因

- 年久失修

- 人为环境情况

- 旧址建于清同治8年,为砖木结构的古建筑。在旧址的周围,从东至西1000米,南至北2500米,分布红军主要直属机关旧址9处。主要有红军干部培训所,黔东特区革命委员会直属警卫连,红军医... 旧址建于清同治8年,为砖木结构的古建筑。在旧址的周围,从东至西1000米,南至北2500米,分布红军主要直属机关旧址9处。主要有红军干部培训所,黔东特区革命委员会直属警卫连,红军医院,红军枪械所等。离旧址约1千米处有“黔东特区第一次工农兵苏维埃代表大会旧址”,也属全国重点文物保护单位。 展开

- 自然环境情况

- 旧址距县城45千米,距411省道6千米,依山傍水,风景独特。

- 形成时间

- 12601.0

- 自然损毁原因

- 腐蚀

摘要

位于沿河土家族自治县谯家镇白石溪土地湾,距县城约45公里,占地1200余半方米。旧址后依群山,前临碧溪,是清同治八年(公元1869年)由举人田太俞所建的木质结构平房,后其子孙世袭居住。砖木结构,有正房7间,正房两边是厢房,前有朝门,形似撮箕。前为左右八字龙门。屋顶盖青瓦,屋脊用青瓦堆砌,正中垒一大“囍”字,两侧立塑飞鸽。正房前壁为木雕花窗,花草禽兽图案栩栩如生,石阶为细钻青石。正房上方挂着黑底金字的址名匾额“黔东特区革命委员会旧址”,是原红三军第九师政委廖汉生所题写。旧址周围从东至西1000米,南至北2500米,分布红军主要直属机关旧址9处。主要有红军干部培训所,黔东特区革命委员会直属警卫连,红军医院,红军枪械所等。 黔东特区革命委员会,又称黔东省政府或黔东联县政府,1934年7月21日由黔东特区第一次工农兵苏维埃代表大会选举产生,有委员80人,常务委员32人,主席孙秀亮,副主席秦育青、陈正国,土地部长田兴才、王顺邦,军事部长汤福林、张均望,经济部长李芝兰,政治保卫部长罗享举、黎光富。 1934年7月21日至22日,由湘鄂川黔革命军事委员会的组织,在沿河县内铅厂坝张家祠堂召开黔东特区第一次工农兵苏维埃代表大会,有来自沿河、印江、德江等县选出的代表及红军代表135人参加,大会选举产生了黔东特区革命委员会。旧址是黔东特区革命委员会机关和红三军机关驻地。到9月上旬,辖17个区革命委员会(或区政府),约100个乡苏维埃政府,辖区包括今沿河、印江、德江、松桃、酉阳、秀山等县毗邻地区,纵横100余公里,人口10多万。 1956年8月24日,省人民政府将旧址公布为省级重点文物保护单位,并竖立保护标牌。70年代,房屋渐被损坏,左厢房和朝门被拆。1980年2月,省文化厅拨专款进行维修。1982年2月,省人民政府再次将旧址公布为省级重点文物保护单位。1983年10月10日,全国人大副委员长廖汉生为旧址题字。1986年7月,在纪念中国工农红军长征胜利50周年之际,县人民政府在土地湾召开庆祝大会,将题字制成黑底金字匾额挂在旧址正房上方。同年,老红军、原南京军区炮兵司令副政委、中国作协委员陈靖在“重走长征路”时途经土地湾,参观黔东特区革命委员会旧址时,赋诗一首:“当年贺龙渡乌江,天昏地暗路漫长;土地湾树镰锤愿,黔东大地遍曙光。” 2003年沿河县委、政府与原主人协商,由政府付给一定资金对其进行异地安置,以建立专用的革命纪念馆。原主人深明人义,慷慨将这一宝宅献给国家。沿河县政府在省政府的帮助下,拨出专款进行全面维修,再现了黔尔苏维埃运动指挥部当年的风采,还设置了黔东特区革命委员会陈列窒办公室,明确专人管理。2004年10月,在纪念红三军创建黔东特区革命根据地70周年之际,贺龙、贺炳炎、段苏权等老红军后代及建在的十多位老红军前来参观。2006年5月25日,国务院公布为全国重点文物保护单位(国发[2006]19号《国务院关于核定并公布第六批全国重点文物保护单位的通知》)。